鞭打受刑短剧剧本的创作,本质是暴力与美学的辩证。唯有将历史厚度、人性深度与技术精度结合,才能让观众在战栗中思考:疼痛的尽头,是屈服还是觉醒?

@历史剧编剧:

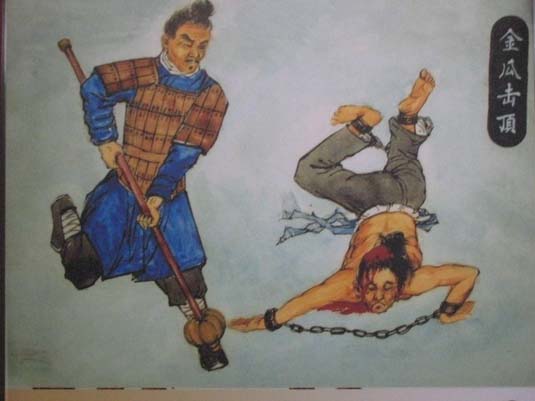

“考证细节常被忽略!中世纪鞭刑工具分‘九尾猫’与普通皮鞭,前者适合展现酷吏残暴,后者更适合表现‘惩戒’的仪式感。”

@影视心理学顾问:

“短剧因时长限制,需在10秒内建立痛感共鸣。建议参考《长安十二时辰》中崔器受刑的快速剪辑,用音效和面部表情替代冗长过程。”

资深点评人观点

-

@戏剧结构研究者:

“本文精准指出鞭打戏的‘符号性’——它必须服务于主题。例如《辛德勒名单》中纳粹军官的鞭打,实则是整个种族屠杀的微缩隐喻。”

一、历史溯源:从刑罚工具到戏剧符号

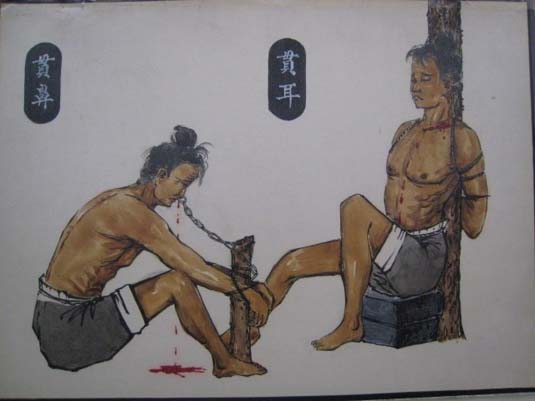

鞭打作为一种古老的刑罚手段,早在古罗马、中世纪欧洲及东方文明中便有记载。在戏剧中,它的运用往往超越单纯的肉体痛苦,成为权力压迫、人性挣扎的象征。例如:

三、心理刻画:疼痛之外的灵魂拷问

鞭打的终极目的不是展示伤口,而是撕裂人物的心理防线。可通过以下手法深化:

二、戏剧张力:疼痛背后的叙事逻辑

优秀的鞭打受刑戏码绝非为虐而虐,而是通过三个层次构建张力:

- 权力关系的具象化:施刑者与受刑者的地位差异,通过鞭打的节奏、台词设计凸显(如《权力的游戏》中小剥皮与席恩的互动);

- 观众共情的触发点:受刑者的沉默、嘶吼或反转台词,可引导观众从恐惧转向对角色的同情;

- 剧情转折的催化剂:一场鞭打可能揭露隐藏阴谋(如《甄嬛传》中慎刑司戏份推动宫斗升级)。

悬念:若受刑者最终反杀,如何通过前期细节铺垫让反转合理?

(全文完)

- 受刑者的视角:用特写镜头捕捉颤抖的手指、涣散的眼神,暗示精神崩溃;

- 旁观者的反应:同阵营角色的沉默或求饶,间接放大压迫感;

- 声音设计:鞭声与环境的反差(如雨声、钟声)能强化孤独与绝望。

案例:韩国电影《思悼》中世子受刑时,画面聚焦其咬破的嘴唇而非背部伤痕,更显压抑。

- 宗教题材:基督教殉道题材中,鞭刑常象征信仰与暴政的对抗;

- 历史剧:如《勇敢的心》中,鞭打场景强化了民族压迫的悲壮感;

- 东方戏曲:中国传统戏曲以程式化动作表现鞭打,弱化血腥而突出角色心理。

伏笔:当现代短剧重现这一元素时,是否需结合当代观众对暴力美学的审美变迁?

鞭打受刑短剧剧本:历史、张力与艺术表达的深层探索

在影视与戏剧创作中,鞭打受刑作为一种极具冲突性的情节元素,常被用于塑造人物命运、推动剧情高潮或隐喻社会压迫。如何平衡其暴力呈现与艺术价值,如何让观众在感官冲击之外感受到更深层的叙事意图?本文将从历史背景、戏剧张力、心理刻画三个维度,剖析鞭打受刑短剧剧本的创作精髓,并邀请资深点评人展开深度解读。

相关问答

- 小说中描写鞭打(受刑)的情节。穿越

- 答:浸过盐水的皮鞭如雨点般落在了他的身上,鲜红的血一滴滴落在了地上,新伤覆盖着旧伤,撕心裂肺的疼痛压的他喘不过气来,终是昏了,一阵冰凉刺痛了他的神经,醒来,又是一顿毒鞭。 他硬是咬着牙,牙龈一片青色,不肯求饶,他也不知是第几次了,但是,他只知道他不能死,他们还在外面,等着他,等着他回来 参考资料:(*^__^*) 嘻嘻……写的不是很好

- 老虎凳的残酷刑具

- 答:1. 受刑者在遭受初步鞭打等刑罚后,往往被带上老虎凳以加剧拷问。2. 犯人被带上老虎凳前,常已裸露上身并绑于凳上,以备继续鞭打。鞋袜亦被脱去,以便更好地束缚双脚。3. 受刑者被强按至老虎凳上,为防止挣扎,其上身和双手紧绑于木桩,保持挺直坐姿,以备施刑。4. 受刑者的双腿被放置长凳上,...

- 韩国电视剧女人受刑是什么刑

- 答:一般也会横着吊起来抽打脚板,还有另外一种和中国古代打板子差不多。严重的也就是韩剧中比较多见的是把双手双脚绑住,尤其是双脚绑住,然后用两根木棍从绑着的双腿中硬是往别。一般会弄到断为止。其实韩国古代的刑罚和中国极为相似,当然没有我们这么“博大精深”。

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。