一、现象起源:当功夫喜剧遇上西方幽默感

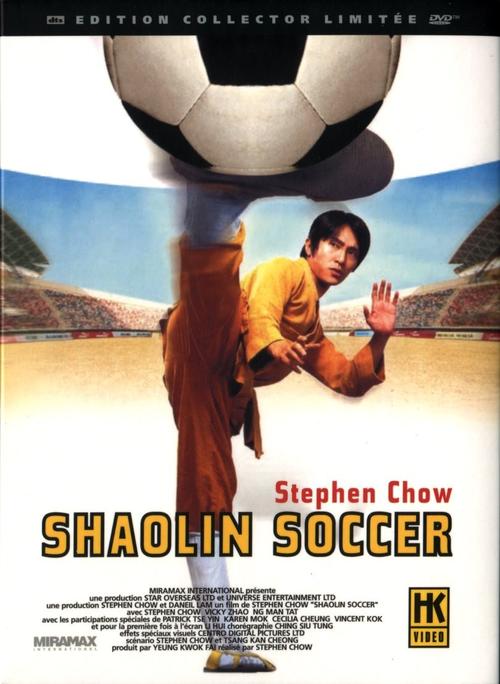

2001年,周星驰的《少林足球》以其独特的功夫足球混搭风格震撼亚洲影坛。谁曾想到,二十多年后,这部电影会在西方互联网世界获得"第二次生命"?最初只是一些片段被配上夸张音效和字幕,逐渐演变成完整的二次创作。这些恶搞视频保留了原片夸张的武术动作和喜剧节奏,却加入了西方观众熟悉的幽默元素——从超级英雄梗到流行音乐混搭,从政治讽刺到无厘头搞笑。

三、文化意义:超越娱乐的全球对话

这一现象远不止是网络娱乐那么简单,它实际上构建了一种跨文化对话的新形式。通过恶搞这一看似不严肃的方式,东西方观众找到了共同的笑点,消解了文化差异带来的隔阂。有趣的是,许多西方观众通过这些恶搞视频反而对原版《少林足球》产生了兴趣,进而探索更多香港功夫电影。

二、创作手法解析:恶搞艺术的五种"武功秘籍"

深入分析这些恶搞视频,我们可以总结出创作者们常用的五种"武功秘籍":

四、未来展望:恶搞文化的进化之路

随着AI视频编辑技术的普及,这类恶搞创作的门槛将进一步降低,但同时也带来了版权和原创性的新挑战。值得思考的是,当人人都能轻松制作高质量恶搞视频时,如何保持创作的独特性和艺术价值?未来的恶搞文化可能会朝着两个方向发展:一是更加专业化、电影化的高端 parody,二是更加碎片化、适合短视频平台的快消式内容。

资深点评人观点

@CulturalExplorer: "这篇文章精彩地捕捉了恶搞文化中的辩证关系——解构与重建、嘲笑与致敬。作者对东西方幽默差异的分析尤其深刻,点出了这种文化混搭背后的普遍人性。"

- 音效颠覆法:用夸张的打击音效、卡通式配音或流行歌曲替换原声,制造听觉反差

- 字幕游戏:通过故意误译、双关语或网络流行语重写字幕,创造新的叙事层次

- 画面重构:利用剪辑和特效将原片画面融入完全不同的语境(如科幻场景或现实事件)

- 文化置换:将东方武术元素与西方文化符号(如超级英雄、政治人物)强行组合

- 节奏破坏:通过变速、重复或定格等手法打乱原片节奏,强化喜剧效果

最成功的恶搞作品往往不是简单的戏仿,而是能捕捉原片精髓并赋予新意的创作。例如一部获得数百万点击的作品将少林足球队与英超联赛剪辑在一起,不仅保留了原片的武术美学,还巧妙讽刺了现代足球的商业化。这类作品证明,优质的恶搞实际上是对原作的致敬,需要创作者对两种文化都有深刻理解。

@DigitalTrendWatcher: "作者对恶搞文化未来发展的预测既有前瞻性又保持审慎。在AI生成内容爆炸的时代,如何界定合理使用与侵权确实将成为关键议题。文章为这一讨论提供了扎实的文化背景。"

@FilmAnalystPro: "从电影研究角度看,本文提出了一个重要观点:恶搞视频实际上是观众参与式的文本分析。那些看似荒诞的剪辑,无意中揭示了原片的潜在结构和文化假设。"

@KungFuCinemaFan: "作为一个功夫电影爱好者,我原本对恶搞视频持保留态度,但这篇文章让我理解了它们的文化价值。确实,最好的恶搞作品能吸引新观众接触原本可能不会看的经典电影。"

文化碰撞的火花在这一过程中尤为耀眼。西方创作者们似乎特别钟爱电影中"铁头功"和"轻功水上漂"等场景,这些在东方观众看来是武侠浪漫的表现,在西方恶搞视频中却被解构成各种意想不到的喜剧素材。一个典型的例子是"少林足球队训练"片段,原片中充满励志色彩的场景,在恶搞版本中可能被配上健身房广告音乐或是电子游戏音效,产生令人捧腹的"文化错位"效果。

从传播学角度看,这种恶搞文化体现了新媒体时代内容再创造的民主化过程。普通网友不再只是内容的消费者,而是成为了积极的参与者,用自己的方式解读和重塑文化产品。在这个过程中,《少林足球》从一部地区性电影真正变成了全球文化符号的一部分。

无论哪种方向,核心在于保持对原作的尊重与创新之间的平衡。真正优秀的恶搞不是对原作的贬低,而是以新视角对其价值的再发现。正如一位资深恶搞创作者所说:"我们开玩笑的对象,往往是我们内心深处最喜爱的事物。"

《当东方功夫遇上西方幽默:解码"恶搞少林足球"的全球文化现象》

在互联网文化大熔炉中,有一种奇特的现象正在悄然蔓延——西方网友对周星驰经典电影《少林足球》的创造性恶搞。这些视频不仅没有消解原作的魅力,反而以一种意想不到的方式延续了这部电影的生命力。本文将带您深入探索这一跨文化娱乐现象的起源、演变及其背后的文化密码。

相关问答