一、黄金赛道里的隐形绞肉机

短剧市场年复合增长率68%的耀眼光环下,藏着令人窒息的创作悖论:平台要求的"三秒入戏"与文学性的天然冲突,正将无数传统编剧拦在门外。某头部平台制片人透露,他们采用的AI剧本评估系统会实时监测"情绪波动曲线",要求每分钟至少出现2次戏剧转折,这种工业化标准让90%的剧本倒在初筛环节。

三、破壁者的突围样本

新锐编剧陈野的案例极具启示性:他将日本能剧的"序破急"结构移植到都市情感短剧,配合脑神经科学中的多巴胺分泌周期设计转折点,使过稿率从7%飙升至63%。其成名作《离婚律师会通灵》开创了"法律+玄幻"的混搭赛道,单集留存在播出平台创下92%的行业纪录。

二、突破困局的五维坐标

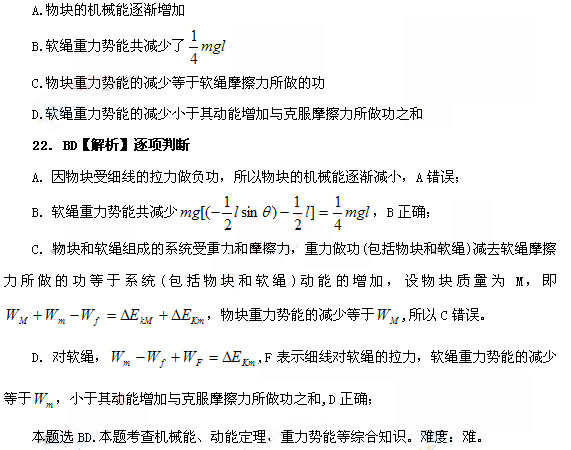

- 节奏炼金术:2024年爆款短剧《重生之我在殡仪馆当入殓师》编剧团队透露,他们开创了"三幕九转"结构,每30秒设置记忆锚点,利用观众大脑的α波活跃周期安排情感冲击点。

- 人物符号学:资深剧本医生李默提出的"角色DNA编码"理论正在业内盛行,要求主角必须携带三个以上可视觉化记忆点,例如特定手势、色彩符号或声音特征。

- 数据化叙事:某MCN机构开发的剧本热力图系统,能实时显示观众注意力衰减曲线,编剧需要像调整心电图波形般修正叙事节奏。

这些方法论背后,是创作者在商业诉求与艺术表达间的精准走钢丝。正如编剧阿紫在采访中坦言:"我们不是在创作故事,而是在设计精神过山车的轨道图纸。"

四、行业观察团锐评

@剧本解剖课代表:"本文撕开了短剧繁荣的表皮,那些三幕九转DNA编码的实操方法论,正是创作者穿越算法迷雾的星图。建议搭配《超压缩叙事学》食用更佳。"

@影视投资人老徐:"数据证明,掌握情感颗粒度控制的编剧团队估值已超传统影视公司。文中的AI协同案例,正是我们下个季度重点布局方向。"

@编剧生存指南:"读到精神过山车轨道设计时后背发凉——这不就是我们每天都在经历的创作真实吗?那些被资方毙掉的第38稿,或许差的就是一个多巴胺分泌周期的校准。"

凌晨三点的编剧工作室里,键盘声夹杂着叹息,第三十七稿剧本被资方退回的提示音刺破寂静——这是2025年短剧行业最真实的生存图鉴。据《网络视听内容产业白皮书》显示,全网每月申报的8.2万部短剧剧本中,真正能进入拍摄环节的不足400部,这个数字背后藏着无数创作者未曾言说的突围密码。

在杭州某编剧特训营,学员们正经历着"血腥"的48小时极限创作:根据算法生成的用户画像数据,在保留核心立意的前提下,将原本30集的电视剧大纲压缩成90秒的冲突闭环。这种创作模式的颠覆性在于,传统编剧擅长的细腻铺陈,必须让位于"信息核弹"式的情节密度。

更值得关注的是AI协同创作系统的进化。2025版"剧本医生"AI不仅能检测情节漏洞,还能根据主演的微表情数据库优化台词节奏,甚至预测不同地区观众的伦理接受阈值。这种技术赋能正在重塑创作边界,某科幻短剧编剧透露,他们利用AI生成的"道德困境矩阵",成功将哲学思辨转化为15秒的视觉奇观。

这场没有硝烟的剧本战争里,每个过稿成功的案例都是精密计算的艺术品。当创作变成解码观众神经回路的科学实验,或许真正的破局者,正是那些在算法牢笼中翩翩起舞的困兽。

《短剧编剧的生死局:万字拆解过稿率不足5%的行业真相》

相关问答