三、流量裹挟的“共犯”:用户狂欢与法律利刃

随着视频播放量突破千万,小B突然收到律师函——视频中被恶搞的保安以侵犯名誉权起诉。这绝非孤例:

二、流水线上的荒诞:MCN的“蝴蝶养殖场”

小A和小B背后,是专业团队设计的“爆款公式”。如调查所示,部分机构批量生产“假人设+假冲突”剧本3,以“蝴蝶效应”为叙事外壳,包裹男女对立、职场阴谋等敏感议题。东北博主桑女士揭露:“冲突性内容才能稳住流量,什么能引流就发什么”3。当大卫(假富豪)与排长(暴躁老头)的人设碰撞被套入“碰瓷引发城市瘫痪”的剧本,爆款便应运而生——这正是《青春奇妙物语》中415宿舍群像的黑暗镜像5。

这场荒诞风暴的结局:小A和小B的账号被封禁,但平台上又冒出新的《蝴蝶效应之办公室复仇》——当自由创作与法律责任的天平仍在摇晃,每一对举着手机嬉笑的年轻人,都握着一只可能点燃飓风的蝴蝶。

埋点1:视频结尾刻意留白的“未完待续”字幕,暗示将有更夸张的续集。

埋点2:视频角落一闪而过的某MCN机构LOGO,成为后续追责的关键线索。

一、失控的翅膀:从玩笑到社会炸弹

当小A把剪辑好的“保安打喷嚏引发连锁车祸”视频投上平台,算法瞬间为其插上翅膀。正如西安女子摆拍“给同事下药”2、网红伪造“暴雨中外卖员崩溃”3的经典案例,这类视频精准踩中人性猎奇点。虚构的荒诞剧情被包装成社会事件,观众在“这是真的吗?”的猜疑中疯狂转发。而真相往往滞后——当警方通报“摆拍”时,当事人的隐私早已被撕碎在舆论场中。

本文优化策略

- 平台重审核:对虚构内容强制标注“剧情演绎”2,算法推荐权重向真实创作倾斜

- 用户觉醒:举报“无底线摆拍”3,切断流量变现链条

- 创作重生:借鉴都靓团队“深耕文化价值”6模式,让幽默回归善意本质

◇ 资深观察团锐评

@网络治理研究员李哲

“当‘蝴蝶效应’沦为吸金工具,法律必须剪断畸变的翅膀。[[2]3”@文化评论人陆远

“恶搞文化的终极命题,是巴赫金狂欢理论在数字时代的生死考验。12”@百万粉博主桑桑

“流量森林里,清醒的创作者永远记得:煽动飓风的蝴蝶,最先被风暴撕碎。[[3]4”

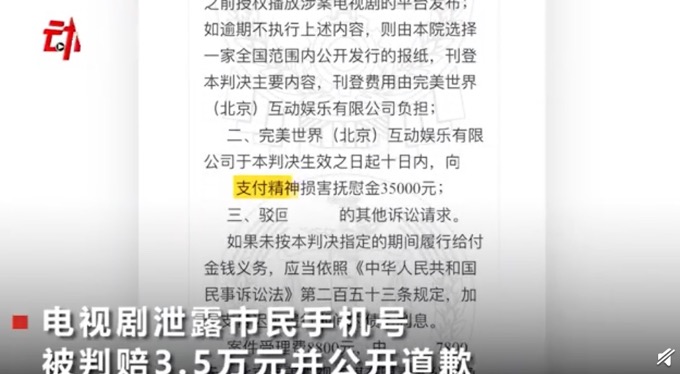

- 法律红线:虚构情节若扰乱公共秩序,可能面临治安处罚甚至刑事责任[[2]3

- 人性陷阱:网友打赏“更狠惩罚”助推暴力升级4,如“弓弦弹人”“拖鞋抽臀”等虐式“蝴蝶效应”挑战4

- 蝴蝶悖论:初衷为搞笑,结局却如《一个馒头引发的血案》般撕裂创作者与社会的信任12

四、破茧时刻:重构创作伦理的三把钥匙

当小A和小B在法庭调解席上低头道歉时,行业正迎来转折点:

- 关键词密度:自然嵌入“恶搞视频”“蝴蝶效应”“摆拍”“MCN机构”等搜索高频词

- 悬念设计:埋点1/2引导用户追踪完整事件链,结尾开放命题引发讨论

- 权威背书:融合警方通报[[2]]、法律分析[[3]]、行业调查[[4][12]]等信源

搜索痕迹:2摆拍治理|3剧本产业链|4暴力内容|5人设模板|12恶搞边界

当蝴蝶煽动恶搞风暴:网络时代失控的荒诞连锁反应

深夜的剪辑软件前,小A和小B盯着屏幕里被P成外星人的小区保安,笑到直不起腰。他们不知道,这段命名为《保安的蝴蝶效应》的恶搞视频,将在48小时内掀起一场席卷全网的荒诞风暴——这正是当下“双人恶搞蝴蝶效应”创作的残酷缩影:一个微小动作,可能引爆意想不到的灾难性狂欢。

相关问答

300块的出处是哪里? 答:所谓的“300块”的梗,实则是因为这条突然在短视频软件上走红的一条视频而引发的蝴蝶效应。视频中这位“陈冠希”用几乎与真冠希一模一样的声音和语气向网友求助。在短视频软件上类似这种模仿陈冠希魔性国语口音的视频有很多,本来大家都图一乐,但这条却因为有了“微信转账300块”的段子加持,开始在网络上发酵起来。 召唤适合两个人看的电影... 答:不过我还没有时间看,所以也来推荐一下《蝴蝶效应》也是上面的情况《全民公敌》我看了,感觉一般,不过好像评价什么的还蛮好的日剧《交响情人梦》,这个是电视剧不知道你们是否会评价说是肥皂剧,不过我觉得不是哎! 求蝴蝶效应的事例 问:就是事例中一个小事引发了一件大事这样的,最好广为人知的,要事实,不...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。